のれんのチチとは?その由来や意味、メリットを解説

2023年06月19日

ハクロマーク製作所に入社して10年以上経ちますが、入って間もない頃にふと「のれんのチチって何に由来しているんだろう」と気になったことがありました。

のれんを作ろうと思った際に頻出する単語ですので、同じように「チチって何?」と疑問に思っているのではないでしょうか。

この記事ではのれんの仕上げ方法を紹介し、それぞれの違いやメリット・デメリットを解説します。初めての方にも分かりやすいように一から説明していますので、基本的なことはしっかり抑えることができますよ。

ぜひ最後まで読んで、『のれんのチチ』についての理解を深めてもらえれば幸いです。

のれんの仕上げ方法は2種類

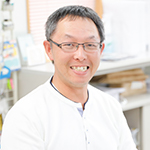

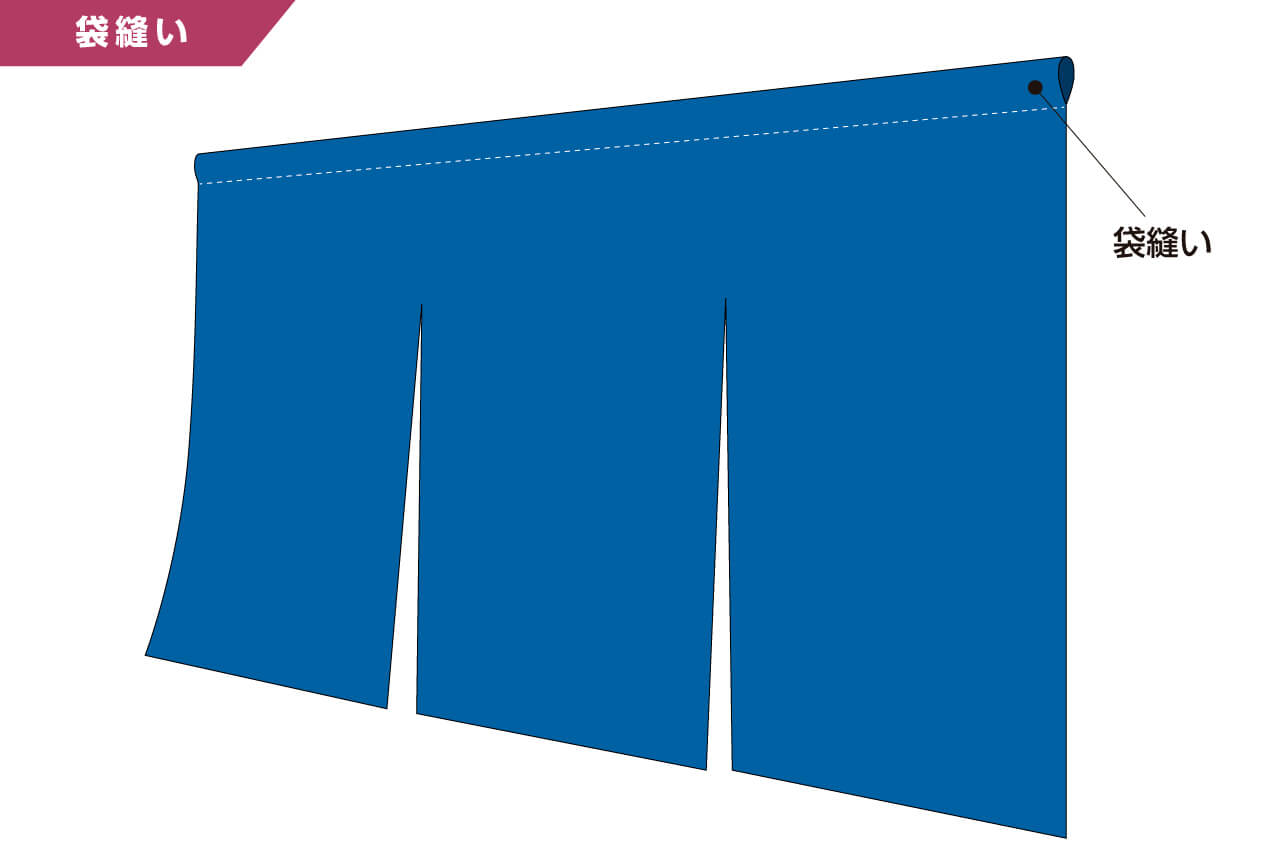

のれんの上部(竿を通す部分)の仕上げ方法には、「袋縫い」と「共チチ」の2種類があります。

袋縫いの方の説明は不要ですよね?ご覧の通り、のれん棒を通すために袋状に縫い上げるからこう呼びます。

一方の共チチは聞き慣れない言葉だと思います。どうしてこう呼ぶの?って。

のれんに等間隔で縫い付ける輪っかの部分のことをチチと呼ぶからなのですが、どうしてそう呼ぶかというと、順序良く並んだその見た目が犬の『乳』に似ているからだとか。

共チチのチチはそれで分かったとして、では共はというと・・・共色の共。

共色とは「同じ色」という意味で、のれん本体と同じ色のチチということで共色のチチ、略して『共チチ』と言うんです。確かにのれん本体と同じ色・同じ生地でつくるのが一般的です。

共チチの由来

チチ⇨犬の『乳』に似ている

共⇨同じ色で作る

チチ⇨犬の『乳』に似ている

共⇨同じ色で作る

ご理解頂けましたでしょうか。

チチも自由にデザインできる

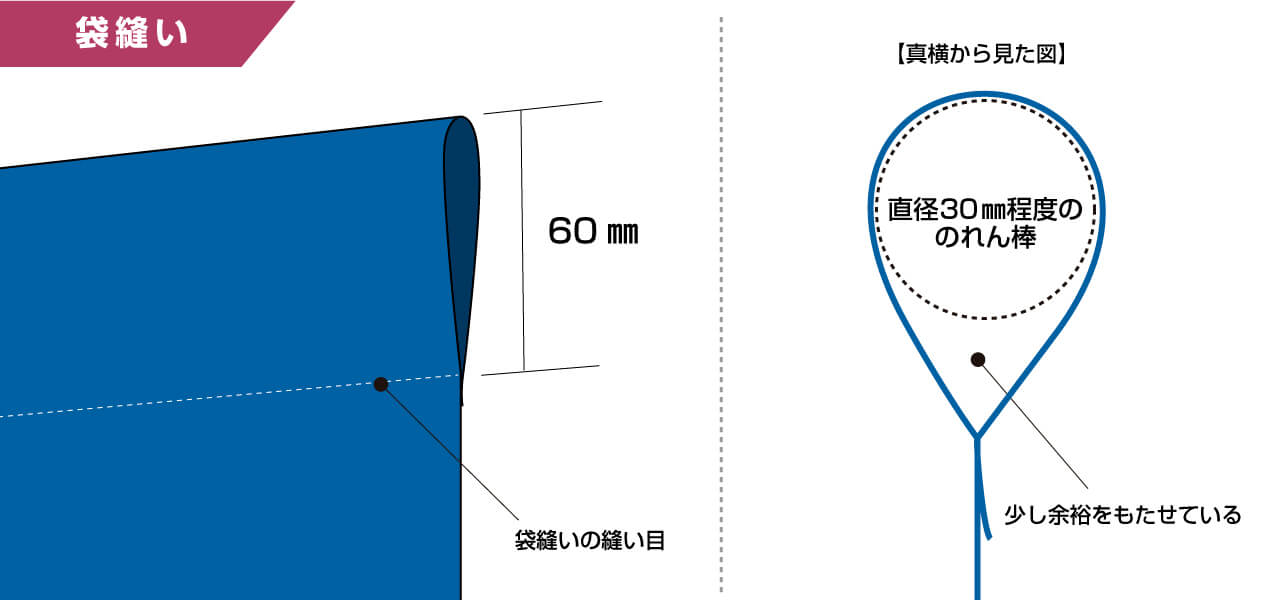

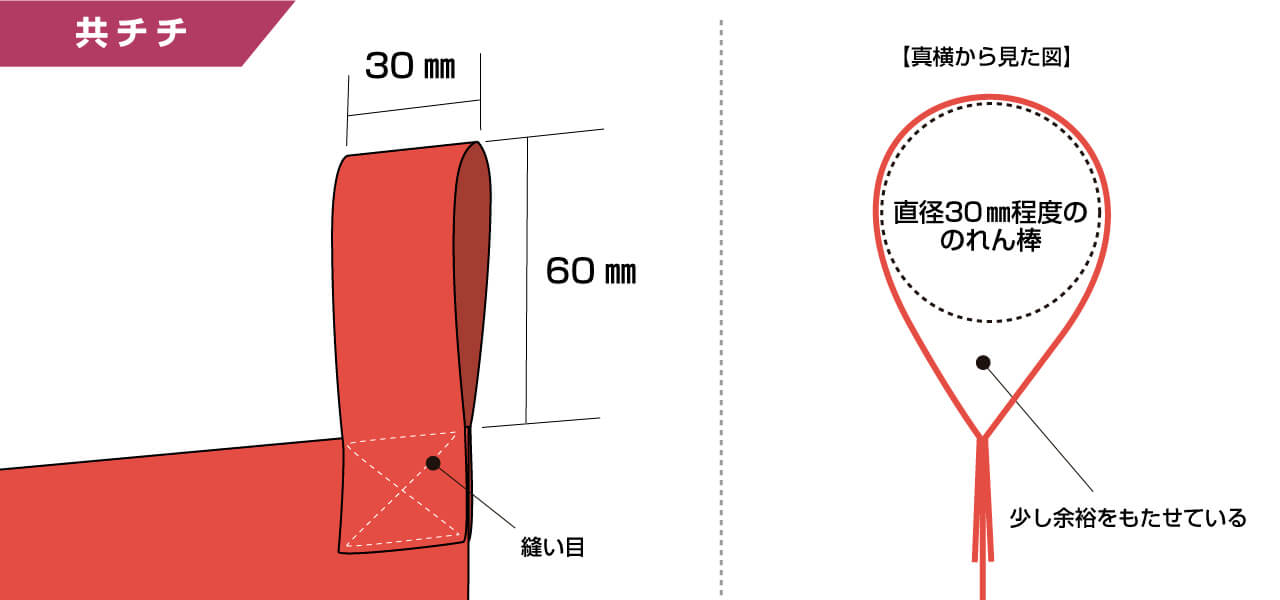

袋縫い仕上げの幅は60㎜、チチ仕上げのチチの長さは幅30×長さ60㎜が当店の標準仕様。いずれも直径30㎜程度ののれん棒が、余裕を持って入る幅です。

たいていはこの基本サイズで、のれんと同色の生地/色で作成しますが、このチチ部分、実は自由にオーダーしていただくことも可能なんです。

例えば、

・1つのチチのセンターで色を分ける

・それぞれ違う色にする

・グラデーションにする

・それぞれ違う色にする

・グラデーションにする

すべて製作した経験がありますが、一番難儀をしたのは『センターで色を分けるチチ』でした。思ったよりも難しく何度かやり直しをしましたが、最終的には綺麗にビタっとセンターで分れたのでホッと胸をなで下ろした記憶があります。

他にも市松模様やパターン系の柄もやろうと思えば可能です(ただしその場合、チチ1枚1枚の柄の位置はランダムになります)。

音楽系のシーンで使うのれんならチチの色を黒白交互にして、ピアノの鍵盤をモチーフにしたデザインをしてみたり……なんてのもできそうです。

実際に柄物のチチで製作した例がコチラです。

可愛くないですか?個人的には、とても可愛くてお気に入りです♪

普段あまりスポットの当たることのないチチ部分ですが、このようにワンポイントで差し色を入れてみるなど、のれんのアクセントとして一工夫加えてみるのも楽しいかもしれませんね。

京都と江戸、のれん文化の違い

今はそんなことはありませんが、その昔は『隠す文化』のある京都では、のれん棒を通すと見えなくなる袋縫い仕上げが、『見せる文化』のある江戸では、のれん棒がはっきりと見える共チチ仕上げが一般的でした。

そのため、袋縫い仕上げを別名関西風、共チチ仕上げを関東風と呼ぶようになったそうです。

なるほど~って感じですよね。

このような地域による違いの他、暖簾の起源や変遷、種類など、のれんに関する様々なうんちくをご紹介しているページがありますので良かったらご覧下さい。

今はもう関西で使うから関西風じゃなきゃ、関東で使うから関東風じゃないといけないというわけではありませんのでご安心を!

どちらを選んでも金額は変わりませんので、お好みに合わせてお選びください。

と言いたいところではありますが、そう言ってしまうと、どっちを選べば良いか迷ってしまう方もいらっしゃるのではないかと思います。

実際、「袋縫いと共チチのメリット、デメリットを教えてください。」といったご質問をいただくこともあります。

そこで、いくつか選択基準になるお話を!

共チチと袋縫いのメリット・デメリット

風が強い環境では袋縫いに軍配

共チチはチチの間が開いているので「風でのれんが滑りやすく片方に寄ってしまいがち」であるのに対して、袋縫いは袋状で一体ものなので、そのようなことは比較的起きにくいです。

つまり風に対する耐性は袋縫いの方が強いと言えます。

ただ共チチ仕上げが持つ風問題も、当社がご案内している『のれんストッパー』で簡単に解消できます。

取り付け方はこちらをご覧下さい。

横3mを超えるなら共チチがお勧め

横幅が3mを越えるような大きなのれんに限った話になりますが、その場合、当然のれん棒も長くなりますので、棒がしなって(たわんで)しまうことがあります。

その場合、のれん棒の中央部分をロープや紐で支える(吊り上げる)ことで対処できますが、のれん棒が見えている共チチ仕上げであればそれは可能なのですが、棒が見えない袋縫い仕上げではそれが出来ません。

詳しくはこちらのQ&Aでご確認ください。

袋縫いと共チチのメリット、ディメリットを教えてください。

https://www.order-noren.com/faq/detail/999

https://www.order-noren.com/faq/detail/999

ですので、横幅が3m近いのれんの場合は、共チチの方が向いているかもしれません。

まとめ|のれんのチチとは

今回は、聞き慣れないのれんの「チチ」について、また袋縫いと共チチ仕上げはどっちがいいの?という、よくいただくご質問について解説をさせていただきました。

ご注文の際の参考になれば幸いです。

以上、オーダーのれんドットコムの長倉でした。

お客様の要望をベースに作り上げていく、オリジナルののぼりや旗、幕、のれん、看板を、6つのインターネットショップを通じて受注、全国に製造販売。

SNSでは、お客様の事例や最新情報、知って得するお役立ち記事を配信しています。

ハクロマーク公式

ハクロマーク公式 ハクロマーク公式

ハクロマーク公式 ハクロマーク公式

ハクロマーク公式 ハクロマーク公式

ハクロマーク公式