補助金を使って「のれん」を安く作る方法があるのをご存じですか?

2025年07月18日

小規模事業者持続化補助金(略して「持続化補助金」)を活用すれば、三分の一の費用負担だけで「のれん」を作ることができるのをご存じでしょうか?ただし「誰でも」「簡単に」できるわけではありません。この記事では、制度の内容や条件について簡単に説明しています。申請時における一番の難所とも言える「補助事業計画」の書き方(書き方というよりズバリ書く内容)についてもご紹介していますので、ぜひ参考になさってください。

なお、この記事は、そういった制度があることをご存じないお店の店主さまに知ってもらうために、あくまで概要を書くにとどめました。補助金の説明となると一般的にその「公募要領」や「参考資料」は数十ページにもなるうえ記載内容が専門的であることから、読むだけでもかなり面倒な作業になり、読む前から「何だか難しそう」と申請を断念してしまいがちだからです。

もしこの記事を読んで、もっと詳しく知りたい、応募を検討してみたいと真剣にお思いになられた場合は、こちらの詳細ページでご確認ください。

「小規模事業者持続化補助金」一般型(第18回公募)及び創業型(第2回公募)の公募要領(暫定版)が公開されました

https://www.smrj.go.jp/news/2025/f7mbjf000000gams.html

https://www.smrj.go.jp/news/2025/f7mbjf000000gams.html

小規模事業者持続化補助金って何?

小規模事業者持続化補助金(以下「持続化補助金」)は、小規模事業者の地道な販路開拓や業務効率化の取り組みに要する経費の一部を支給する制度で、広告宣伝や販売促進にかかる費用も補助の対象になります。ですから、来店客をアップさせるために「のれん」や「のぼり」を作成したい場合も、その経費の一部が補助される可能性があります。実際、店舗のリブランディングの一環として、のぼりや店頭ポスターの制作費用が補助金で交付された実例もあります。

ただしそれには「事業計画」を作成する必要があります。国からお金がもらえるわけですから、何もせずに簡単に、というわけにはさすがにいきません。これが一番のキモであり、難所と言えば難所です(この「事業計画」の書き方については後述しますのでぜひ最後までご覧下さい)。

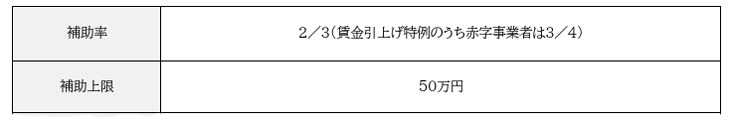

補助率は2/3。つまり自己負担は1/3だけです。補助上限は50万円ですから、最高で75万円の投資が可能です。

では具体的に、持続化補助金の対象となる経費にはどのようなものがあるか、次の章で見ていきます。

持続化補助金の対象となる経費ってどんなものがあるの?

持続化補助金が対象とする経費にはどのようなものがあるか?というと、以下の8パターンです。

①機械装置等費:補助事業計画の遂行に必要な製造装置の購入等

②広報費:新サービスを紹介するチラシ作成・配布、看板やのぼりの製作・設置等

③ウェブサイト関連費:ウェブサイトやECサイト等の開発、構築、更新、改修、運用に係る経費

④展示会等出展費:展示会・商談会の出展料等(オンラインによる展示会・商談会等を含む)

⑤旅費:販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)等を行うための旅費

⑥新商品開発費:新商品の試作品開発等に伴う経費

⑦借料:機器・設備等のリース・レンタル料(所有権移転を伴わないもの)

⑧委託・外注費:店舗改装など自社では実施困難な業務を第三者に依頼(契約必須)

先に、看板やのぼり、のれんの制作・設置費用も対象になると書いたのは、それらの費用は、②の広報費もしくは⑧の委託・外注費にあたりますので、申請が可能というわけです。

「のれん」で申請する場合の<補助事業計画>の書き方例

上述した通り、のれんはお店の視認性向上を通して集客アップにつながる立派な販促ツール、販路の開拓として位置づけられますから、補助対象経費である「広報費」や「外注費」で申請が可能です。

補助例(イメージ)

のれん制作費:39,000円(デザイン含む)

補助率:2/3

補助額:26,000円

自己負担:13,000円

ただし、これをもらうためには「事業計画書」を書かなければなりません。どんな補助金であっても申請では一番の肝となる部分であり、逆に言うと補助金の交付申請をする際に一番心理的ハードルとなるのが、この事業計画書の作成ではないかと思います。

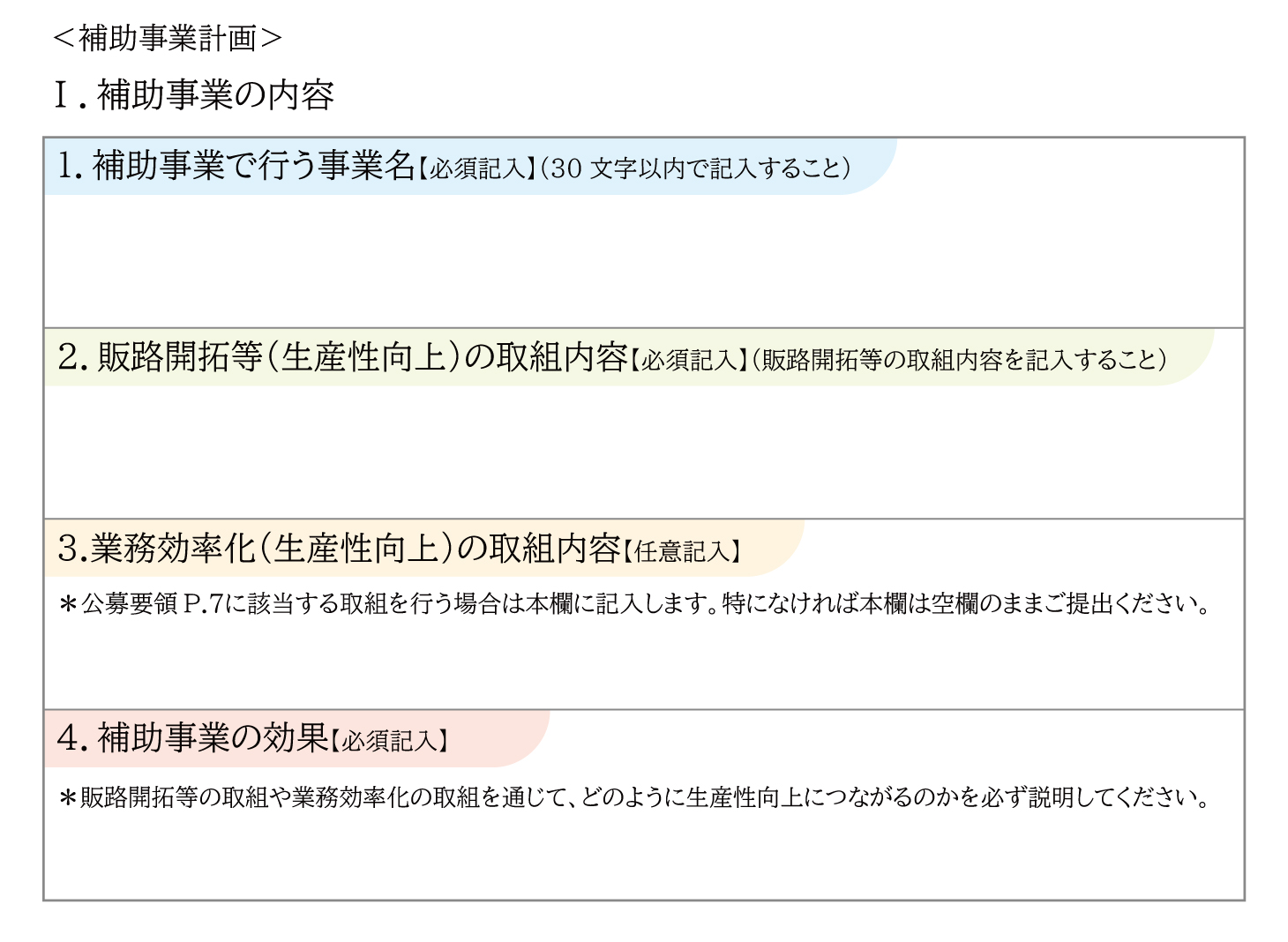

持続化補助金の場合、具体的には「経営計画書兼補助事業計画書」というもので、

今こういうことに困っている

そこでこういうことをやりたい

その為に、こういうものが必要になる

金額はいくらいくらかかります

つきましては補助して欲しい

こういうロジックで書いていくものです。

経営計画書兼補助事業計画書

https://r3.jizokukahojokin.info/doc/r3i_y2.docx

https://r3.jizokukahojokin.info/doc/r3i_y2.docx

もちろん、この書類以外にも書かなければいけないものはありますが、一番頭を使わなければいけないところが、この「経営計画書兼補助事業計画書」。

中でも、<補助事業計画>部分の「2.販路拡大等(生産性向上)の取組内容」だと思いますので、今回、ズバリ「参考例」を書いてみました。

この項目は、先にも書いたように、のれんを設置することで売上増加や顧客獲得に繋がるということを、説得力を持って具体的に書く必要があります。こんな風に書けばいいのかぁ~とイメージが湧けば幸いです。

参考例:【販路開拓等(生産性向上)の取組内容】

当店は地域に根ざしたラーメン専門店として「味」と「接客」にこだわり、近隣住民やリピーターを中心に営業を続けてきました。一度来店いただいたお客様のリピート率は高く、リピーターと新規客の比率はおよそ9:1です。圧倒的にリピーター頼みですが、それは同時に飲食店で最も大切な価値である「味」がお客様に評価されていることを示しており、当店の何よりの強みだと思っています。

ただここ数年、周辺地域で少子高齢化が進み、約5年前は50名ほどいた常連客も今では20名程度までに減少。つまり、新規客の獲得が喫緊の課題になっています。

とはいえ、立地が路地裏であるうえ、店舗の外観に目立った看板等もなく、通行人から「店の存在が分かりにくい」とか、店構えが無機質なので初めての方にとって「入りづらい」という声を聞いたこともあります。

そこで今回、ラーメン屋であることが遠くからでも分かるように、店名とロゴをあしらったオリジナルののれんの設置を計画。店舗の存在をアピールすると同時に通行人への視認性を高め、集客力向上を図ります。のれんは日本の飲食文化においては「営業中」のサインでもあるため、顧客に安心感や親しみを与え、心理的な入りづらさを軽減するツールとしても機能しますから、入店を促すことができます。

同時に、どこにでもある赤の白抜きで「ラーメン」とだけ書かれた既製品のようなのれんではなく、デザイン性を持たせたオリジナルのれんを導入することで、当店のブランドイメージを確立し、記憶に残る店舗づくりも行い、リピートに繋げていきます。

まずは本取組を通じて、店舗前を通行する新規顧客の来店数の増加を、1名/日、6名/週、24名/月を目指します。800円の売価に対し原価は6割程度ですので、半年で投資を回収する予定です。同時に店舗のブランディングを通じてこれまで以上にリピーターの定着につなげ、月間のリピート客●名増を目指し、売上アップを図ります。

ゆくゆくは、のれんと連動した店頭販促(のぼり、外装、SNS連動)にも取り組む予定です。

<参考例 ココまで>

読んでいただいてお分かりの通り、以下の流れを意識して書くことがポイントです。

背景:現状の課題(例:通行人から見えにくい/認知度が低い)

目的:課題の解決策(例:「のれん」や「のぼり」の設置)

効果:それによって得られる効果(例:集客増、ブランド認知、入りやすさの向上などを具体的な数値で)

なお、「経営計画書兼補助事業計画書 書き方」で検索すると、ミラサポの他たくさん出てきますので参考になさってください。

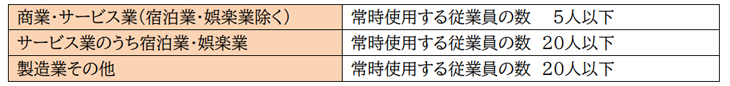

持続化補助金の対象事業者は?

最後になってしまいましたが、この持続化補助金は誰でも応募できるわけではありません。

大前提としてその名が示すとおり、「小規模事業者」に限定されます。

もちろん、小規模だけでは分かりませんので、具体的に数値で示されています。

※なお常時使用する従業員には会社役員や個人事業主本人、一定条件を満たすパートタイム労働者は含みません。

業種や常時使用する従業員の範囲の詳細については、補助金事務局ホームページの「参考資料」をご確認ください。

最後に

国や地方から支給される「補助金」や「助成金」の類いは実はたくさんありますが(かく言う私もこれまであまり知りませんでした)、活用されている事業者様はずっと活用し、活用しない事業者様はずっと活用しない、そんな感じがします。

そういう制度があることを知った上で活用しないなら何の問題もありませんが、知らずに利用しない方もいらっしゃるのではないかと思い、今回、この記事を書かせていただきました。これを読んで興味関心をもたれましたら、ぜひ詳細ページをお調べください。

ちなみに、「助成金・給付金」は申請要件を満たせば誰でも助成・給付されるものが多いですが、今回の持続化補助金のような「補助金」は、申請したからといって必ずしも受給できるわけではありません。申請内容を審査し、評価の高い順に採択者が決まります。採択枠(件数や予算)が決まっており、その枠に対して応募数が上回るのが一般的ですので、提出書類でその妥当性や必要性をアピールできないと採択には至らない可能性は多分にあります。その意味では「経営計画書兼補助事業計画書」などの内容が極めて重要であると言えます。

ただ私は、そこ(通る為の文書作り)にエネルギーをかけ過ぎる必要は全くないと思います。

こういう制度があることを知ると、お金(補助金)がやたらと欲しくなります。つまり補助金をもらうことが目的になってしまうんですね。

でも大事なことは、補助金そのものではなく経営課題の解決です。目的はそこなはずです。補助金はその為の手段であって、目的ではありません。

だからこそ、持続化補助金の求める事業計画書も、このようなフォーマットで書くようになっているのです。

今こういうことに困っている

そこでこういうことをやりたい

その為に、こういうものが必要になる

金額はいくらいくらかかります

つきましては補助して欲しい

これまで、そこまで真剣に考えてこなかった経営上の課題を、この補助金をきっかけにして考えること自体に価値があると思うのです。

結果的に補助金がもらえればラッキーですし、もらえなければ自費もしくは借り入れをして課題解決を実行すれば良いだけのことではないでしょうか。

つまり、たとえ補助金がもらえなくても(採択されなくても)、経営課題とその解決策を考える機会を得たことが何よりの収穫ではないかと思います。

間違ってもお金欲しさに、通るための作文に貴重なエネルギーを掛けないでください。

この事業計画書のフォーマットを前に心理的ハードルを感じるのも本末転倒で、むしろ存分に利用しましょう。

自社の経営戦略(強み)や課題を考えることで、会社やお店を一段上にヴァージョンアップさせる為に時間を使いましょう。

その良いきっかけ、機会に、この記事がなれば幸いです。

ご不明点などありましたら遠慮なくお問い合わせください。

https://www.order-noren.com/inquiry_form//

https://www.order-noren.com/inquiry_form//

お客様の要望をベースに作り上げていく、オリジナルののぼりや旗、幕、のれん、看板を、6つのインターネットショップを通じて受注、全国に製造販売。

SNSでは、お客様の事例や最新情報、知って得するお役立ち記事を配信しています。

ハクロマーク公式

ハクロマーク公式 ハクロマーク公式

ハクロマーク公式 ハクロマーク公式

ハクロマーク公式 ハクロマーク公式

ハクロマーク公式